Die Februarkämpfe 1934

und wie es zu ihnen kam (1)

Im Februar 1934 verteidigten einige tausend österreichische Arbeiter und Arbeiterinnen in einem verzweifelten Aufstand die Demokratie gegen eine faschistische Diktatur. Der Kampf war aussichtslos, weil er zu spät begonnen hatte, und das war den meisten Beteiligten klar. Dennoch wollten sie nicht kampflos zusehen, wie die demokratische Republik, die sie 16 Jahre vorher erkämpft hatten, vernichtet wurde.

Die Monarchie zerfällt

1918, nach dem verlorenen Weltkrieg, zerfiel die österreichische Monarchie. Die verschiedenen Völker des Habsburgerreichs verlangten nationale Unabhängigkeit und errichteten ihre eigenen Staaten. Wie sollte es nun in Österreich weitergehen?

Zwei große gesellschaftliche Gruppen standen sich gegenüber:

Auf der einen Seite die Arbeiter und Arbeiterinnen. Nicht mehr Landwirtschaft und Handwerk, sondern die Industrie war nun der entscheidende Wirtschaftsfaktor. Die Industriearbeiterschaft war selbstbewusst geworden, ein großer Teil der Arbeiterinnen und Arbeiter war in der Sozialdemokratischen Partei und den Freien Gewerkschaften organisiert.

Auf der anderen Seite standen eben die Besitzenden, das Bürgertum: die Fabrikanten, Bankiers und Großkaufleute, die Aktienbesitzer und Börsenspekulanten und Großgrundbesitzer. Für sie bedeuteten die neu errungenen Rechte der Arbeiter und Arbeiterinnen eine Bedrohung ihrer Gewinne. Sie fürchteten eine Revolution, die sie enteignen und ihre Bergwerke, Fabriken und Landgüter in Gemeinschaftseigentum umwandeln würde.

Zwischen ihnen standen die Bauern, Handwerker und kleinen Kaufleute. Sie gerieten durch die Konkurrenz des Großkapitals immer mehr in Bedrängnis, andererseits fürchteten sie, dass sie in einer sozialistischen Gesellschaft ebenfalls enteignet werden würden. Jede der beiden großen Gruppen versuchte, sie für sich zu gewinnen. Die Christlichsoziale Partei war als die Partei dieser kleinen Leute gegründet worden, doch hatte sie sich immer mehr in den Dienst des Großbürgertums gestellt.

Neben den beiden Großparteien gab es noch die Großdeutsche Volkspartei, den Landbund, und verschiedene Kleinparteien wie die Kommunisten oder die jüdisch-nationale Partei.

Die ganze Geschichte der Ersten Republik war eine Geschichte des Kampfs um die Macht zwischen den beiden großen Gruppen: Arbeiterschaft und Bürgertum.

Die Soldaten, die in das deutschsprachige Österreich zurückkehrten, entstammten größtenteils der Arbeiterklasse. Auch sie hatten genug von der Monarchie. Nur nach langen, zähen Kämpfen hatte ihnen diese Monarchie nach und nach Rechte zugestanden, wie das Recht, sich zu versammeln, Gewerkschaften zu bilden, zu streiken, und VertreterInnen ins Parlament zu wählen. Und schließlich hatte sie sie in einen Krieg geschickt, in dem es darum gegangen war, welche Unternehmergruppen wo Geschäfte machen durften.

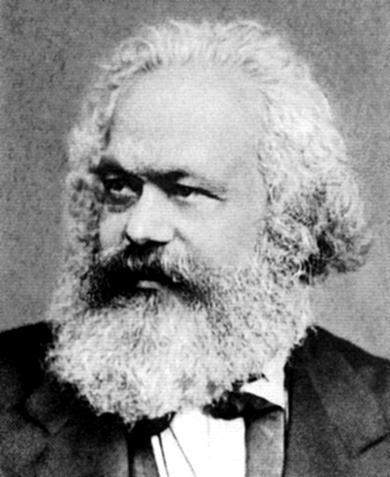

Ein hohes Ziel: die sozialistische Gesellschaft

Die demokratische Republik war für viele ArbeiterInnen aber nur ein Schritt auf dem Weg zu einer neuen Gesellschaftsordnung, die den Kapitalismus ablösen sollte. Im Kapitalismus besitzen wenige – EinzelunternehmerInnen oder Gruppen von Aktionären – die Produktionsmittel, also die Industrieanlagen, Fuhrparks, Baumaschinen und so weiter. Aber diejenigen, die die Arbeit machen, die eigentlichen Produzenten, besitzen nur ihre Arbeitskraft. In diesem System bekommen die, die den Reichtum erzeugen, den kleinsten Anteil daran. Doch das ist gar nicht der entscheidende Mangel dieses Systems. Wenn es nur darum ginge, dass die UnternehmerInnen reich werden, während die Arbeitenden arm bleiben, dann würde es genügen, dass die Arbeitenden sich in Gewerkschaften zusammenschließen und gemeinsam für einen größeren Anteil am Reichtum der Gesellschaft kämpfen. Wenn sie sich zusammenschließen, haben sie schließlich die Macht, die Arbeit zu verweigern, und dann nützen den UnternehmerInnen ihre Maschinen nichts. Doch laut dem Philosophen und Ökonomen Karl Marx, der den Kapitalismus eingehend untersucht hatte, liegt das Problem tiefer. Das Problem liegt nicht darin, dass die Besitzenden einen Teil ihrer Gewinne verprassen. Wenn sie im Konkurrenzkampf bestehen wollen, müssen sie ja den größten Teil des Gewinns investieren, ihren Betrieb ständig modernisieren und erweitern. Das eigentlich Problem liegt darin, dass nur diese wenigen darüber entscheiden, was die Gesellschaft produziert, wo der Überschuss, den die Gesellschaft erarbeitet hat, investiert wird. Und UnternehmerInnen investieren nicht unbedingt dort, wo es für die Menschen am nützlichsten ist, sondern dort, wo sie den größten Gewinn erwarten. Nur die UnternehmerInnen entscheiden, ob Maschinengewehre oder Nähmaschinen erzeugt werden, ob gesunde Nahrungsmittel hergestellt werden oder solche, wo nur „Gesund“ draufsteht, und so weiter. Und wenn sie die Löhne der Arbeitenden so weit gedrückt haben, dass die Bevölkerung gar nicht alles, was im Land produziert wird, auch kaufen kann, dann versuchen sie, ihre Waren im Ausland zu verkaufen. So kommt es immer wieder zu Krisen, wenn die UnternehmerInnen auf ihren Waren sitzen bleiben und ihre Kredite nicht zurückzahlen können, und zu Kämpfen zwischen den Wirtschaftsräumen, die immer wieder in Kriege münden. Darum, so war die Schlußfolgerung, die Karl Marx zog, ist es notwendig, das kapitalistische System durch eines zu ersetzen, in dem die Arbeitenden gemeinsam darüber bestimmen, was produziert wird, wieviel davon konsumiert wird, und wo der Überschuss investiert wird. Dieses Ziel, eine sozialistische Gesellschaft, verfolgte die Sozialdemokratische Partei.

Die Sozialdemokratie will die Mehrheit überzeugen

In ihren Anfangsjahren war die Sozialdemokratische Partei in zwei Flügel gespalten. Der radikale Flügel wollte die sozialistische Gesellschaft durch einen gewaltsamen Umsturz erreichen, mit den Mitteln des Generalstreiks und des bewaffneten Aufstands. Der gemäßigte Flügel setzte auf demokratische Mittel. Man wollte die Mehrheit der Bevölkerung von der Notwendigkeit des Sozialismus überzeugen und durch demokratische Wahlen den Auftrag zur Umgestaltung der Gesellschaft erhalten. Überspitzt gesagt: Mit einer Mehrheit von 51% konnte der Umbau zur sozialistischen Gesellschaft beginnen. Beim Einigungsparteitag von Hainfeld 1888/89 setzte sich unter Victor Adler der gemäßigte Flügel durch.

Die erste Koalitionsregierung: Achtstundentag und Betriebsräte

Bei den Wahlen zur konstituierenden Nationalversammlung 1919 errang die Sozialdemokratische Partei die relative Mehrheit mit knapp 41% der Stimmen. In einer Koalitionsregierung mit der Christlichsozialen Partei (36%) setzten die Sozialdemokraten wichtige soziale Reformen durch: den Achtstundentag und die 48-Stunden-Woche, die Arbeitslosenversicherung, gesetzlichen Urlaub, Verbot der Kinderarbeit. Die Interessensvertretung der Arbeitenden durch Betriebsräte wurde gesetzlich garantiert und das Recht, Kollektivverträge abzuschließen. Die Arbeiterkammer als gesetzliche Vertretung der Arbeitenden wurde geschaffen. Die Sozialdemokraten konnten ihre christlichsozialen Regierungspartner davon überzeugen, dass diese Reformen notwendig waren, weil sonst eine bolschewistische Revolution wie in Russland drohe.

Die Sozialdemokratische Partei verliert die Mehrheit

Die Koalitionsregierung hielt nur bis Juni 1920. Bei den Wahlen im Herbst gelang es der Christlichsozialen Partei, den Bauern, kleinen Kaufleuten und Handwerkern Angst vor einer kommunistischen Revolution wie in Russland zu machen. Sie wurde mit fast 42% der Stimmen stärkste Fraktion im Parlament und blieb es bis 1930. Die Sozialdemokraten kamen auf fast 36%. Drittstärkste Kraft war die Großdeutsche Volkspartei. In den folgenden Jahren regierten die Christlichsozialen meist in Koalition mit den Großdeutschen. Obwohl die Christlichsozialen die sozialen Reformen mitbeschlossen hatten, sahen die bürgerlichen Regierungen unter christlichsozialer Führung in der Folge ihre Hauptaufgabe darin, diesen „sozialen Schutt“, wie sie es nannten, wieder wegzuräumen.

Aus: Arbeiter-Zeitung, 16. September 1923, S. 7

Österreich ist eine demokratische Republik

Am 1. Oktober 1920 trat die neue Bundesverfassung in Kraft: „Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volke aus.“ Das Bürgertum stand dieser Demokratie, für die es 1848 gekämpft hatte, mit Skepsis gegenüber. Die Herrschaft des Volkes war für die Besitzenden nicht mehr so attraktiv, wenn die besitzlose Mehrheit des Volkes nun mit eigener Stimme sprach. Walter Heinrich, der zu den theoretischen Begründern des Ständestaates zählt, sollte es 1929 so ausdrücken: „Im Parteienstaat vermögen sich die sachlichen Belange der einzelnen Lebensbereiche, vor allem die so wichtigen Belange der Wirtschaft, nicht mehr ungetrübt durchzusetzen.“ Und der mehrmalige christlichsoziale Bundeskanzler Prälat Ignaz Seipel: „Vollkommene Demokratie gibt es nur im Himmel oben.“

Heimwehren gegen den "militanten Marxismus"

Im Mai 1920 gründete der Landtagsabgeordnete der Tiroler Christlichsozialen, Richard Steidle, die Tiroler Heimatwehr. In anderen Bundesländern wurden bald ähnliche Wehrverbände gegründet. Diese Heimwehren waren zunächst an Grenzstreitigkeiten mit ungarischen und jugoslawischen Truppen beteiligt. Doch als die Grenzen Österreichs endgültig feststanden, wurden sie weiter aufgerüstet, um, wie es hieß, den „militanten Marxismus“ abzuwehren. Diese Heimwehren wurden von Kreisen der Großindustrie, vor allem durch die Alpine-Montan-Gesellschaft, die fast die ganze Stahl- und Bergbauindustrie beherrschte, und durch ehemals adelige Großgrundbesitzer finanziert. Ehemalige Adelige und Offiziere der Monarchie übernahmen Führungspositionen. Auch die faschistischen Regierungen von Italien und Ungarn und verschiedene rechte Gruppierungen aus Bayern unterstützen die Heimwehren mit Geld und Waffenlieferungen.

"Der wahre Staat" soll autoritär entscheiden

1921 veröffentlichte der Nationalökonom und Philosoph Othmar Spann sein Buch „Der wahre Staat“. Spann entwarf darin eine Gesellschaftsordnung, die sich an mittelalterlichen Zünften orientierte. Der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit sollte dadurch überwunden werden, dass UnternehmerInnen und ArbeitnehmerInnen einzelner Wirtschaftszweige („Berufsgruppen“ und „Stände“) in gemeinsamen Institutionen den Interessensausgleich vornehmen. Bei Konflikten sollte der Staat autoritär entscheiden. Spann stand in regelmäßigem Briefwechsel mit christlichsozialen Politikern wie Vaugoin, Buresch und Schuschnigg.

Die Roten werden aus dem Bundesheer entfernt

1922 begann der christlichsoziale Heeresminister Vaugoin systematisch die sozialdemokratischen Offiziere und Soldaten auszumerzen und durch konservative, ja monarchistische Chargen und Mannschaften zu ersetzen. In den langen Jahren, die er dem Ministerium vorstand, führte er diese Politik konsequent weiter, sodass schließlich die Armee nicht mehr als eine verlässliche Hüterin der Demokratie gelten konnte. Eine ähnliche Entwicklung gab es auch bei Polizei und Gendarmerie.

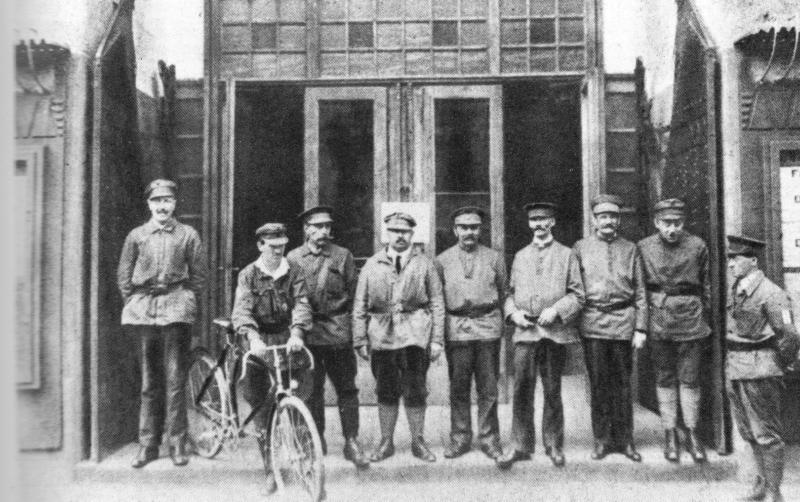

Der Republikanische Schutzbund

Als sozialdemokratisches Gegengewicht zu den Heimwehren wurde 1923 der Republikanische Schutzbund gegründet. Die Mitglieder wurden auf die demokratische Republik vereidigt, die sie gegen die Angriffe monarchistisch-konservativer oder autoritärer Kräfte zu schützen hatten. Der unmittelbare Anlass war der Mord an dem sozialdemokratischen Betriebsrat Franz Birnecker. Mitglieder der paramilitärischen Wehrformation Ostara hatten Teilnehmer an einer Versammlung des sozialdemokratischen Sportklubs Baumgarten mit Knüppeln überfallen. Als Birnecker seinen Genossen zu Hilfe eilte, wurde er von Schüssen tödlich getroffen. Der Polizei gelang es nicht, den Täter zu ermitteln. Der Mord an Birnecker war der erste in einer Reihe von politischen Morden in diesen Jahren.